掲載にあたり

我が恩師、石井みどり(1913-2008)折田克子(1937-2018)は、「奏でる身体」を自在に操ることができる稀有な舞踊家でした。

現代は様々なスタイルのダンスがあり、ダンサーのテクニックも向上してきましたが、いわゆる上手いダンサーと魅力的なダンサーの違いは何か?

それは「動ける身体」にとどまらず「奏でる身体」を獲得できるか、ではないでしょうか?

もう石井みどりにも折田克子にも直接触れることはできませんが、動きの原点ともいえる石井折田のリトミックを紐解くことで「身体言語の源」を探り、「奏でる身体」を獲得してほしい。そんな魅力的なダンサーが育ち、創造する感性が育つことを心から願っています。

「折田克子のリトミックは、ダンサーにとってなぜすぐれたトレーニング方法なのか」はダンス批評家、長谷川六氏(1935-2021)から執筆を依頼され、2015年 研究と批評 ダンスワーク No.72に初出しました。ダンスワーク誌が廃刊となり、お問い合わせが多かったこともあり、ここに全文を掲載します。

今秋は折田克子の7回忌にあたります。

「石井折田のリトミックのことを言語化するのは難しいから、こうして残してくれて本当にうれしい!」と喜んでくださった克子先生の柔らかな笑顔が懐かしい。

2024.10

早川ゆかり

折田克子のリトミックは、ダンサーにとってなぜすぐれたトレーニング方法なのか

早川ゆかり

折田克子のソロ作品で特に記憶に残っているのが、1978年「家」だ。舞台には日の丸が描かれた大きな箱が置かれ、たくさん国旗が並んでいる。折田は一枚ずつどんどん洋服を重ね着して不自由になりながら最後に褞袍(どてら)を纏う。折田作品によく使われる衣裳、褞袍を初めて着たのがこの作品だ。当時ひとつの潮流であった「行為を見せる」作品で、前田哲彦の美術と相まって斬新な舞台だった。この作品で私が何よりも度肝を抜かれたのが、どーってことのないスキップの愛らしさ、清々しさ、振りとしての説得力である。どんなジャンプよりもどんなに高く足を上げるよりどんなにたくさん回るよりもチャーミングで、スキップのイメージが変わるほどの美しいステップであった。そんな感想を伝えると、ニコッと「それがリトミックよ」と言われたのを思い出す。

折田克子の師匠であり母でもある石井みどり(1913〜2008)は、リトミックに熱心だった石井漠の高弟で、相手役も務めた。音楽学校を目指したほどの音楽好きだったので、漠同様リトミックを熱心に学んだ。

石井みどり、折田克子、そして門下の中でも卓越した男性舞踊家の一人・泉勝志(1943〜2005)は、3人とも作風は全然違うが、根底に流れているリズム感や運動法に共通しているものがある。それこそが「リトミック」で培ったものではないかと考える。

石井みどりから折田克子へと継承された舞踊家のためのリトミック、そのメソッドはほとんど明かされていない。ここでは、そのメソッドの一端を紹介しながら、リトミック・メソッドがダンサーにとってなぜすぐれたトレーニング方法なのかを探りたいと思う。

音楽教育としてのリトミックから舞踊家のためのリトミックへ

1900年代前半から、スイスのエミール・ジャック=ダルクローズ(1865〜1950年)のリトミックに内外問わず多くの舞踊家が影響を受けた。欧米ではマリー・ヴィグマン、クルト・ヨース、日本では、石井漠、伊藤道郎、岩村和雄などがあげられる。

2014年、2015年に開催されたダンス・アーカイヴ in JAPAN公演で、この時代のパイオニア達の作品を上演したが、今まで写真でしか見ていなかった作品が復元上演されて動きだし、創作舞踊の黎明期にリトミックの影響が大きかったことがわかり意義深い公演だった。

ダルクローズから直接指導を受けた山田耕筰が、石井漠にリトミックを伝えた。「リズムこそ舞踊の本質である。」と言い切る石井漠が、リトミックに魅了されたのも当然だろう。

ダルクローズのリトミックに惹かれた舞踊家はたくさんいたが、ダルクローズ自身は音楽教育としてのリトミックというスタンスを終生変えることはなかった。ダルクローズの元で学び、日本の音楽教育にリトミックを普及させた第一人者の小林宗作も、多くの舞踊家と交わりながらもダルクローズ同様、音楽教育としてのリトミックを貫いた。小林宗作は、帰国後石井漠の研究所でリトミックを教えた。その成果で、小林宗作と一緒に石井漠門下としてリトミックのデモンストレーターをしていたのが石井みどりで、自由学園、玉川学園、恵泉女子学園など幼稚園や学校でのリトミック教育の普及に努めた。

リトミックと深く関わっていた石井みどりは、のちに独自の運動法と理論を結びつけ、「舞踊家のためのリトミック」として「石井みどり独自のリトミック・メソッド=運動論」にまで発展させ、折田克子へと受け継がれた。

そもそも「リトミッククラス」という名の独立したレッスンはなく、リトミック論=運動論として、石井折田舞踊研究所でのレッスンの一環として取り入れられていた。1970年代後半から「石井折田舞踊研究所・夏季講習」で、午前が折田克子のテクニッククラス、午後が石井みどりのリトミッククラスとして受講できるようになった。8月の猛暑の最中一週間開催され、かなりハードで濃密な講習会だったが、毎年全国から大勢のダンサーが参加していた。たしか6〜7年続いたが、諸事情で夏季講習はなくなった。リトミックレッスンを受講できるのは、単発で各地で開かれる講習会のみとなったが、2000年に入り、石井みどり晩年の90才前後からの数年、直接学べるうちにと週一回のリトミッククラスが再開した。そして石井みどりが亡くなった後も、折田克子がリトミッククラスとして指導を続けている。

石井みどりと折田泉(ヴァイオリニスト)の一人娘折田克子は、舞踊と音楽に囲まれて育ち、幼い頃から天才ダンサーと評された。国立音大附属中学時代には、小林宗作からも直接指導を受けていることもあり、その身体性にリトミックは自然と染み込んでいる。

舞踊家のためのリトミック・メソッド

●動きの原点

1. 基本姿勢について

・ 腰と丹田がしっかりすることで、上半身は楽になる。

・ 力を抜くということは、呼吸をお腹までしっかり通すこと。

・ 立つということは、床をしっかりと押すこと。床に反発することである。

・ 丹田で呼吸し、吐くことを意識する。吐ききれば必ず息は入ってくる。

基本姿勢は力を抜いて立つということを説いているが、案外難しいものだ。

「自然体で立つ」という表現も実は曖昧で、その人が専門にしているものに適した「自然体」があると思う。ここで石井みどりが言っている立ち方は、武道の「自然体」に近い立ち方であるが、決して膝をゆるめて立つのではない。膝を緩めないで足はしっかりと床を押して立つが、それでいて胸には力を入れない。丹田を引き締め上半身を楽にし、膝はゆるめるでもなくピンと張りすぎるわけでもなく、足の裏はしっかりと床を押し大地を感じる立ち方、つまり「みどりメソッド独自の上虚下実の状態」になっているといえるだろう。

以前、二人組での稽古のときに、折田克子と組み、その手に触れた時に驚いた。手がないのである。あまりにも軽やかで重さが感じられず、ほわんと柔らかな気で包まれていた。力を抜くというのは、そういうことなのだと思う。

2. 最小限で最大限の効果を上げる運動法

・ 一日やっても疲れなくなるような運動法がある。

・ 自然を知って自然に逆らうこと。つまり自然な動きに見せるためには、どこかが自然に逆らうことによって自然に見えるのである。

・ 動きはすべて腰から、肚から動くこと。歩くときも同じで足から歩かず腰から動くことで重心移動ができ、重心移動によって動きが生まれる。

・ 身体のバネをうまく使い、動こうとするその身体の裏側、反対側を使うこと。

・ 腰を中心に、肘と脇を締めて動かすことで、最小限で最大の効果が上がる。武道と同じである。

これらの運動法は、ダンサーとしての基礎中の基礎の教えとして常々語ってきたことで、石井みどりは、人間の動きや運動、自然の法則を観察し、分析し、独自の運動理論を構築した。リトミックという音楽理論を手がかりとして、これらの運動法を動きの原点として導き出したのである。

例えば、鳥の動きをよく見なさいという。鳥が旋回する時は円の中心側の翼が少し下がるのが自然で、下がる角度によって円の大きさが変化する。そして鳥が方向を変える時、一瞬の「溜め」があるという。例えば鳥がヒューッと飛んできて方向を変える時に、ヒュー・アン、ヒュー・アンというリズムが生まれる。ヒュー(飛ぶ)・アン(方向転換する)。このアンの部分が一瞬の「溜め」であり、自然の法則から導かれた石井みどり独自の運動理論である。そしてこれは後で述べるアナクルーシスに通じている。

足から歩かないというのは、つまり歩くとは、身体の裏側を使いながら後ろから腰が押されて重心が前に移り、後ろ脚で床を押すことで前足が自然に床におろされ身体が前に運ばれることを指し、その繰り返しを歩行と呼ぶ。歩行は、最もシンプルで最も難しい動きである。

基本的な運動法については、通常のレッスンではあまり時間を割けないが、リトミッククラスにおいてはシンプルな動きを丁寧に繰り返し繰り返し動き、徹底的に身体に覚えさせていく。

この基礎訓練が石井みどりから折田克子へと受け継がれた全ての動きの根幹である。舞踊家のためのリトミック・メソッドは、突き詰めるとこの最小限で最大限の運動法を指すと言っても過言ではないだろう。

●リズムと呼吸

1. 歩行練習

リズムステップはダルクローズメソッドにも石井漠の「舞踊の基本と創作」にもあるメソッドで、合図による変化に応じて歩行し、リズムをステップする。ピアノや打楽器の即興演奏を伴うことも多い。

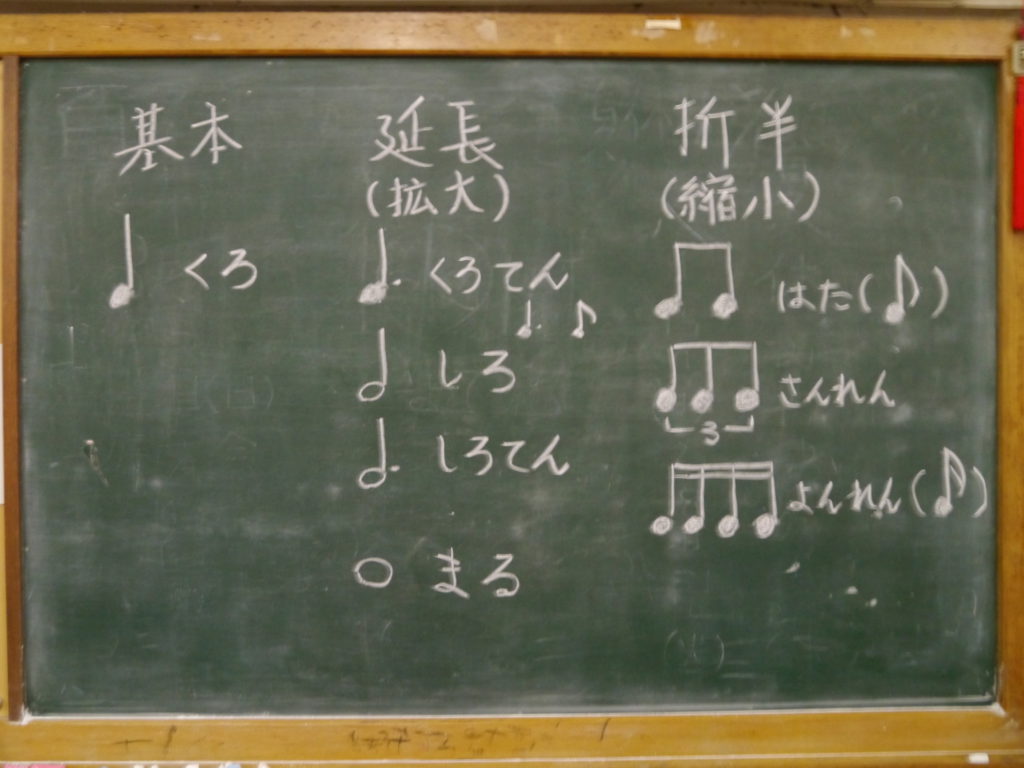

音符を次のように理解して、歩行練習をする。

基本を四分音符(くろ)とする。

これを延長(拡大)すると、二分音符(しろ)、付点二分音符(しろてん)、全音符(まる)。

また折半(縮小)すると、八分音符(はた)、三連符(さんれん)、十六分音符(よんれん)。

基本的なものを書いたが、括弧内のひらがな表記は、小林宗作や石井漠、石井みどりが使っている呼び方である。現在の音楽教育のリトミックにおける呼び方は、リズム唱等を元にタン、ター等と呼ばれており、音符の長さや質を感じる呼び方に変わってきたようだ。

まず基本の音符の動き方を覚え、様々なリズムを作っていく。指導者の合図でピアノはどんどんリズムを変化させ、それに応じてステップを変えていく。手の動きをつける時もある。

例えば、円になり四分音符「くろ」で歩いていて、「ハイ」と合図がきたら方向転換する。次に「はた(八分音符)」という合図がきたら、軽く小走りのように進む。アクセントをつける時は、ほんの少し軽く飛び越えるように進む。

とてもシンプルな動きばかりだけれど、やってみると案外難しい。なぜなら、すべて上記のみどりメソッドによる運動法に基づいて行わなくてはならないからだ。方向転換をする場合も、決してアラベスクターンのようになってはいけない。回る側の腰を引いて回転し、反対側の脇をおくることで素早く方向転換する。決して足を上げて上にいこうとするのではなく、ひたすら前へ行こうとしながら向きを変えるから身体が斜線になり、前進することが視覚化されるのだ。

音符通りに足を踏むことはできても、ひとつの音から次の音へどのように移行していくのか、その連なりをどのように動くかということが重要なのだ。連なりを大切にしているところは、ダルクローズとの共通点で、それこそが拍でなくリズムの重要性を説く所以である。

テクニックのあるダンサーなら誰でもできるわけでもないのも興味深い。少なくとも上半身に力が入っているとうまくいかないし、腰を中心として運動を起こすことができないと、重心移動がうまくできず、流れるような動きになっていかない。

そして最も大切なことは、呼吸である。動きは一見できているように見えるが、何かが違うという場合は、たいていは息が通っていないことが多い。ダルクローズは、呼吸の仕方についても具体的に言及することもあったようだが、石井みどりも折田克子も「呼吸よ!」と言いつつ具体的な呼吸の方法を教えてくれるわけではない。おそらく、動く以前にその人の身体に呼吸が深く通っていなければ、呼吸のことは理解できないからであろう。リズムと呼吸が最も大切であり、リズムは呼吸から生まれ、呼吸が動きの連なりをコントロールしているともいえるだろう。そしてリズムと呼吸の関係を習得するには、残念ながら近道はなく、ひたすら観察力を磨き自身に取り込んでいく、いわゆる「芸を盗む」しかないのである。

折田のリズムステップを見たリトミック専門家達は、ダルクローズがやりたかったステップが想像できるようなリズムを感じると賞讃した。折田の身体は、鳴る音に素早く反応し、聴こえてくる音のニュアンスをスッと身体に取り込み、軽やかに動いていく。ダンサーはたとえ自分が同じように動けなくても、折田の動きを見ることでリズムを理解できるようになり聴覚が育つのである。

石井漠のリトミックレッスンでは、合図をどんどん変えていくことがとても大事であったと、石井かほるも証言していた。同じリズムを続けてもリトミックにならない。リズムを変形していき、身体がついていくのがリトミックであり、変化が大事なのである。(大野一雄フェスティバル2012 トークセッション「日本の現代舞踊のパイオニア、石井漠の足跡を辿り、保存することの意味」 司会:立木燁子 パネリスト:山野博大 石井かほる)

リトミックでは「即時反応(quick reaction)」と呼ぶが、変化するリズムに即興的に身体がついていくことは、敏捷性と集中力が身につき、聴覚も育つであろう。

ダルクローズが聴覚を育てるために筋肉感覚から鍛えたように、石井漠やみどりは身体感覚を高めるために聴覚を磨いたのかも知れない。

2. 呼吸の溜め

石井みどりは、リズムステップの練習では手は自然につける程度であまり複雑にしなかった。足の踏み出し方、アクセントの付け方、重心の移動の仕方、リズムを全身で感じて動きに置き換えていくことを徹底することに重点をおいていた。

石井漠も石井みどりも、アクセントを大事にしていたが、ここで最も重要なのが、動く前の準備である。簡単な例をあげれば、飛ぶ前には一瞬膝を曲げなければ飛べないのと同じで、目標に向かうには準備が必要である。

リトミックでは「アナクルーシス」という用語がよく使われ、大切にしている。Anacrucisはギリシャ語、ドイツ語ではアウフタクトAuftakt で、上拍とか弱起の意味。アナクルーシスは、動く前、音を出す前の、呼吸や筋肉の準備であり、ダルクローズも石井漠も石井みどりも、目標に向かうエネルギーや空間をとても大切にしていたのだろう。折田克子の稽古では、「の〜」と声がかかるところがアナクルーシス、次への動きの準備である。

石井みどりの作品にもアナクルーシスはあらわれていて、自著「よく生きるとは、よく動くこと」の中にも次のようなエピソードを紹介している。

『英国の振付師が、私の「ブランデンブルグ・コンチェルト」(バッハ作曲)を見て、こういうものは観たことがないと驚いていました。リズムの作り方が、西洋とは全然ちがうというのです。西洋の踊りは、三拍子であれば「一、二、三」の「一」つまり頭から動きます。それに対して、私の踊りは「一、二、三、」と次の「一、二、三」の間の一瞬の「溜め」から動きます。「盗み音」がある。つまりリズムの裏を生かすというか、「動中の静」というか、ひじょうに日本の伝統的なリズムのとり方なのです。』

石井折田のレッスンや振付の際の大きな特徴は、カウントをとらないことだ。リズムを表すにはあくまでも、「ゆあ〜ん」「ヤンパッパ ヤンパッパ」等のニュアンスの伝わる言葉を使う。折田が「の〜、ワン」と言う時、「の〜(=溜めの合図)、ワン(=カウントのイチを指す)」は数えてもその続きは数えない。他の門下のダンサーに振付をカウントで教えてくれと言われてもカウントしてしまうとナニかが違ってきてしまうので、数えられないのである。おそらくこの指導法が、リズムや動きのニュアンス、「間(マ)」を創っていく感覚を養うことになるのだろう。

●空間把握と構築

1. 時間分割と空間分割

「リズム運動」E.J.ダルクローズ 全音楽譜出版社より

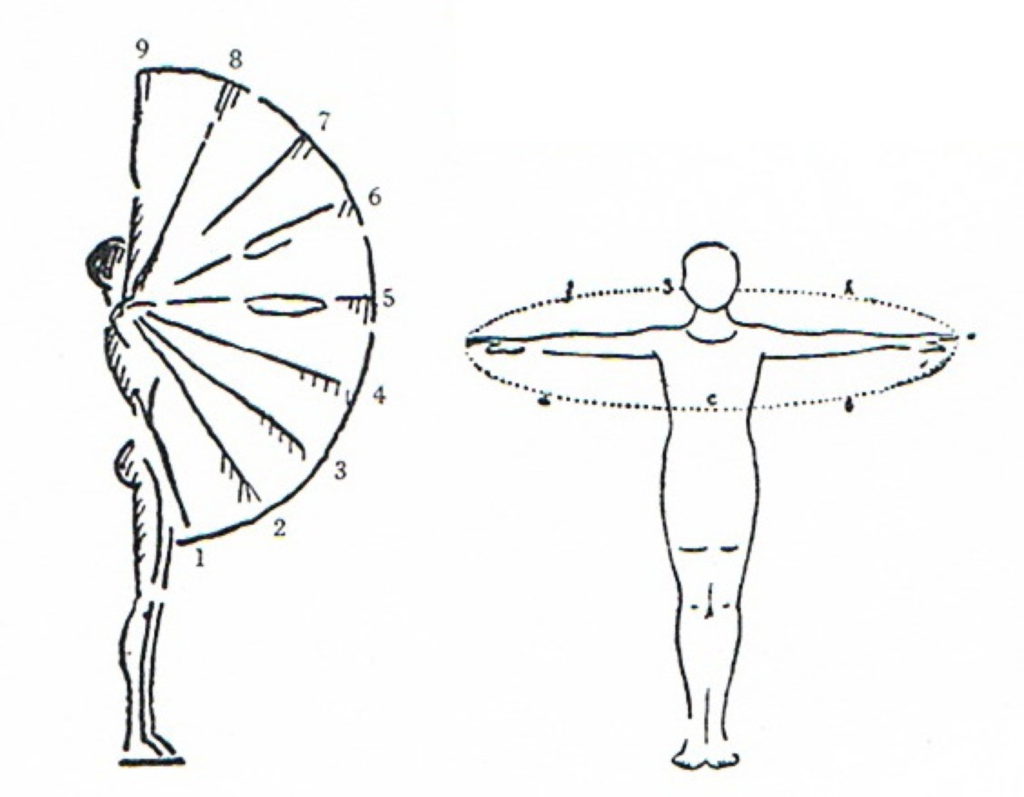

ダルクローズは、身体を中心にした円形の空間をまず8つの水平方向に分割して捉えた。この分割は、腕の動き、簡単なステップ、脚を突き出す動きなどにも適応され、さらに垂直方向にも同様に分割できる。そしてこれらの動きを時間分割していくこともできると考えた。

石井漠は、この練習法に共感を持ち、この考え方を放射線状に伸びる道路に例えてイメージし、自由にどこまでも大きな都市に発展し得る可能性を感じた。そしてこの練習法から、前方への運動だけでなく、後方への運動、側面への運動、前方斜向運動など、様々な方法を考えた。「石井式十の腕のポジション」を考案し手の動きも足のステップに合わせてつけることもあったようだ。足のポジションと腕のポジションの組み合わせは限りなく作ることができ、動きの可能性を見いだすことができるので、おそらく創作に繋がる感覚を養っていたのではないかと思う。

石井みどりも「身体はまるい。平面ではなく立体だ。」という。つまり自分から見えている前方だけでなく、後方含め放射状に空間は拡がっているという意味である。

石井折田舞踊研究所のスタジオには鏡がない。ポーズを確認するための姿見程度はあるが、いわゆる全面鏡にはなっていない。それは石井みどりの方針で、鏡があると鏡の一方向ばかり見てしまい、そこに映っている形ばかりが気になってしまうからだ。鏡がないことで、ダンサーの意識は全方向の空間へと拡がっていくのである。1935年に建てられた石井折田スタジオは、天井が高くアーチ状になっており開放的な空間である。そんなスタジオで意識が放射状の空間に拡がることで、ダンサーの空間認知力も高まり、身体コミュニケーション力も培われ、「場」の感覚も育つだろう。

2. 手の指揮法

ダルクローズが示しているのと同様に、手で拍子をとるやり方として指揮法がある。手の動きと上半身の動きの練習だ。

まず両手を上で用意し、二拍子は一で下げ二で上に戻す。三拍子は一が下、二が両手を横に開く、三が上に戻る。四拍子は一が下、二が胸の前で両手をクロスさせ、三で両手を開き、四で上に戻る。これを時間分割で速さを変えたり、上半身を多方向に向けながら指揮をやることにより空間分割するパターン等様々な応用パターンがある。最初は両足とも動かさないでやるが、次は片足だけ移動しながら、そして両足を動かす展開もある。

人は自由に踊れと言われてもなかなか自由になれないものだ。どこかを規制することで、少しずつ自由な動きが出てくるので、舞踊家のためのリトミック・メソッドでは、歩行練習では手をあまり動かさずまず足だけ、手の指揮法では足を動かさずまず手だけ動かしてみることから始まる。それらをしっかり訓練することで、徐々に手と足の動きが無限に組み合わせられることに気づき、自由に動くことを実感できるのである。

3. 空間認識から創作へ

対人や複数で行うメソッドもいつくかある。

例えば「対岸へ渡ろう」という歩数を決めてジグザグに歩いていくメソッドでは、空間認識力が高まり、周囲が見えるようになっていくので、群舞でぶつかることがなくなる。

「指揮者」では、一人が指揮者になり、手の動きで群の空間移動を指示する。

「動きのレリーフ」では、一人ずつ出て行き、空間や構図を意識して動きを造形的に加えていく。 また、テーマを決めて即興で踊る等、創作に繋がるメソッドも数多い。

ここで大切なのは、無音でやることだ。無音でやることで集中力が身につき聴覚が磨かれ自らのリズムが生まれてくる。拍ではなくリズムを生み出すのだ。

ダンサーにとってのリトミック

●ダンサーと音楽

石井みどりのリトミック・メソッドを基本にした「先生のための“ダンスを楽しく教える方法”講座」を、2014年、2015年に2日間ずつ開催した。(講師・監修:折田克子 ピアノ:杉本明(リトミック研究センター) 企画:熊谷乃理子(Nomade~s)、早川ゆかり 主催:石井折田舞踊研究所 後援:新宿区教育委員会、一般社団法人現代舞踊協会、公益社団法人日本フィットネス協会 協力:山口晶子(宇都宮共和大学子ども生活学部准教授))参加者はダンサーのみならず、音楽のリトミック指導者、音楽講師、体育教師、学生、ダンス愛好家など多彩な顔ぶれで、様々な立場の方達と実り多い時間を共有できたと思う。

2日間のプログラムで、音はピアノや打楽器の即興、そして無音で行い、最後だけ既成の曲を用いて振付けるという課題を行った。聞き覚えのある、タイプの違う曲を3曲かけ、まず各自自由に踊ってから選択し、グループ分けする。グループで始まり方など少しだけ相談して即興で踊り折田が講評し、もう一度相談して発表しまた講評する。

バッハのメヌエットを選んだグループが、ユニークであった。講評で、何を考えて創ったのかと質問が出たら「それぞれが今日のこの天気を踊った」との答え。そこで折田が「やはりそういうことだったのね。それならいいわ。そのコンセプトでやり通したから。本来ならメヌエットだからねー。」と。

踊ったダンサーがその意味を問うと「名曲を使うのは難しい。音楽をBGM扱いし無視する場合は、それなりにコンセプトがしっかりしていなくてはダメ。メヌエットはリズムがはっきりしているからね、リズムを呼吸として扱わないと。バッハやモーツァルトなど一流の方に申し訳ないでしょ?愛してあげなくちゃ。音は伴奏じゃないのよ。よく音楽家から舞踊家は安易に曲の途中で切ったり繋いだりして音楽に対して無神経だと耳の痛いことを言われるけれど、それは舞踊家が音を伴奏と思っているからだと思う。もっと音という環境に尊厳が必要だと思う。」と。音に対する実に的確なコメントだった。

いわゆる名曲と呼ばれる作品に振り付ける場合も、音楽に従属し振りを合わせるという意味ではなく、その高い音楽性がさらに際立つような動きの構築やリズムの呼応や対峙こそが音への尊厳といえるのだ。折田が若手ダンサー達に振り付けた「裸足のカノン」(パッヘルベルのカノン 1982年初演)はその代表的な作品といえるだろう。

●折田克子のリトミック

「音楽家は楽器を奏でるけれど、ダンサーは身体で奏でられるようにならなくては」と折田はいう。ダンサーが音とどのように対峙するかは作者に委ねられているが、いわゆる音感がいいことは、優れたダンサーが兼ね備えるべき大切な要素の一つである。聴覚を磨きそれを身体感覚に結びつけていくこと、即興的に動くことに慣れることで、舞台で何が起こっても動じることなく対処できるようになるだろう。

舞踊家のためのリトミックメソッドは、基礎訓練そのものでありとても地味な訓練だ。だが他のレッスンでは決して時間を割けないことを徹底的に確認できる貴重な時間である。さらにそこで叩き込んだ運動法でバーレッスンやフロアレッスン等のいわゆるテクニッククラスを同時に学ぶことで、身体は強度を増していく。石井みどり、折田克子、泉勝志に通じるあの粘りのある腰の強さ、膝の柔らかさ、吸盤のように床に吸い付く足裏、そして呼吸とリズムの緩急等、自在に奏でる強度な身体を手に入れる秘訣はここにある。

テクニックをしっかりと身につけつつも基礎を忘れず確認することが大切な作業である。そしてさらにあるところまで身についたら、持っているテクニックを捨てる、削いでいくことも重要と思う。つまり、正確な技術を携えた上で、さらに「動き」そのものの質や内容を掘り下げ追求していくことに目を向けたい。派手なテクニックばかり追いかけていると、シンプルな動きが雑になってしまう恐れがある。シンプルな動きは計り知れないほど奥が深く豊かであり、その人の生き様が浮かび上がって見えてくるものだ。

舞踊家のためのリトミックメソッドを、折田は<身体言語の源>だと語る。

下半身をしっかりすることで、上半身は楽に自在に奏でられるようになり、どんな種類の踊りも踊れるようになると言う。日々のトレーニングは、基礎に始まり基礎に終わると言っても過言ではないだろう。

ダンサーにとってすぐれたトレーニング方法は、折田克子の限りなくシンプルでそこはかとなく自然で美しい歩行やスキップを、稽古場で目の当たりにすることから始まるのかもしれない。

[参考文献]

・ 「よく生きることは、よく動くこと」石井みどり著(草思社2004年)

・ 「石井漠研究 日本近代舞踊の黎明」長谷川六・編(ダンスワーク舎)

・ 「舞踊の基本と創作」石井漠著(シンフォニー楽譜出版社 1938年)

・ 「栄養を含んだ偉大な果実」石井みどり(新体育第一号より 学校におけるダンス教育特集 1953年)

・ 「日本の現代舞踊のパイオニア」片岡康子著(新国立劇場情報センター 2015年)

・ 「リズムと音楽と教育」エミール・ジャック=ダルクローズ著 板野平監修 山本昌男訳 (全音楽譜出版 2003年)

・ 「リズム運動」E.J.ダルクローズ著 板野平訳(全音楽譜出版社 1970年)

[協力・連絡先]

石井みどり折田克子舞踊研究所 http://ameblo.jp/strikingpowerful/

特定非営利活動法人リトミック研究センター http://www.eurhythmics.or.jp

[撮影]

図2〜4 早川ゆかり

図6〜7 PhotoⒸ Paulo Fukuchi

[初出]

研究と批評 季刊 ダンスワーク DANCEWORK 72 2015冬号